- 媒体报道

-

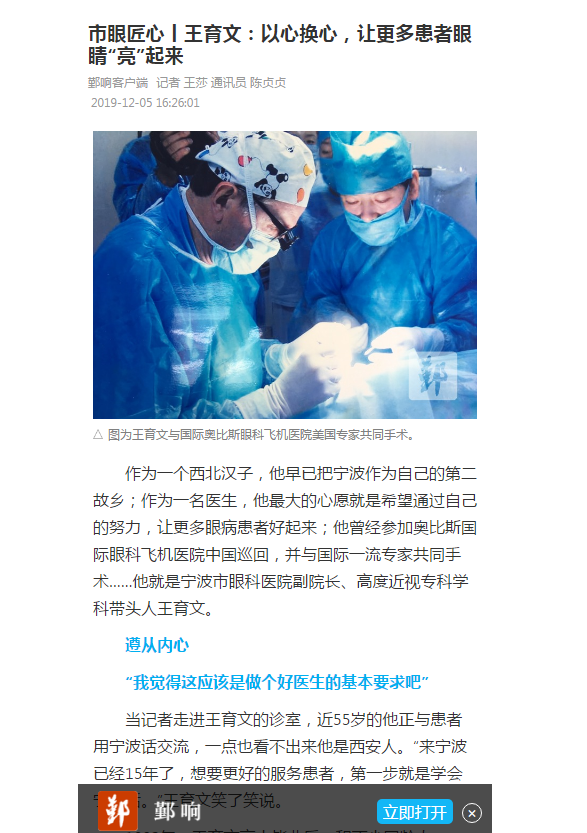

作为一个西北汉子,他早已把宁波作为自己的第二故乡;作为一名医生,他最大的心愿就是希望通过自己的努力,让更多眼病患者好起来;他曾经参加奥比斯国际眼科飞机医院中国巡回,并与国际一流专家共同手术……他就是宁波市眼科医院副院长、高度近视专科学科带头人王育文。

遵从内心

“我觉得这应该是做个好医生的基本要求吧”

当记者走进王育文的诊室,近55岁的他正与患者用宁波话交流,一点也看不出来他是西安人。“来宁波已经15年了,想要更好的服务患者,第一步就是学会宁波话。”王育文笑了笑说。

1982年,王育文高中毕业后,和不少同龄人一样,面临如何填报大学志愿。后来母亲的建议让他笃定选择了医学专业,王育文说,自己从小多病,在他的心中,医生是一份神圣的职业,如果能通过自己的努力做一名医生,那也算完成了一个心愿。

功夫不负有心人,王育文以全班第一的成绩考上了西安交大医学院。当时的学校叫西安医学院,是当时国家卫生部12所部属院校之一,后来升级为西安医科大学,再后来升级为西安交通大学医学院,学校的专业仅分为临床医学、口腔、药剂、公共卫生等几大类,并不像现在有划分很细的专业。

王育文回忆,学医其实是很苦的,除了白天去课堂学习外,要花大量的业余时间去预习、复习、做题,晚饭以后基本上都要去教室去啃书本,大学期间,他最喜欢去的地方就是图书馆。在那里,翻看基础医学、解剖学、生理、病理等书,直到所有知识点都吃透为止。和同学相比,他的书显得更破旧一些,“可能我比较内向,也没有什么其他爱好,看书是我最大的喜好。”

一转眼5年过去了,王育文被分配到了西安市第五医院。由于眼病患者较多,眼科医生匮乏,王育文主动要求到去眼科去工作。

“我也没多想,就想着能帮助患者重见光明应该是一件挺有意义的工作。”王育文说,但是对于眼科专业,他在医学院仅仅学了一点皮毛。也就是从那时起,他自己去书店买一些专业书籍学习,同时他跟着当时的眼科主任学习,边干边学,从诊断思维、理念及手术都学到了不少。

在眼科半年后,有一天接到一个急诊电话,说有个老人前几天因为恶心呕吐不止治疗三天后发现右眼红痛视物不见,因行动不便要求到医师家中会诊。

科里人手紧张就派王育文带着仅有的外出检查设备——手电筒前往患者家中出诊。事后王育文说,这是他第一次出诊,心里还有点紧张,怕水平不行诊断不清会耽误患者的病情,“患者是一名老太太,突发眼红、眼痛及呕吐,家人也不在身边,我只能上门去看病。凭着简单的检查手段,根据自己半年来学习到的知识,初步判断老人的症状是青光眼发作,由于突发眼压过高,角膜水肿导致,导致神经反射性恶心呕吐。开始被当成胃肠炎治疗,应该尽快治疗青光眼引起的高眼压,才能保住视力,并且可以缓解胃肠症状。”

王育文建议老人尽快入院手术治疗。经进一步检查,确诊了老人患的是晶体溶解性青光眼。做完手术,老人来的时候眼睛只有光感的视力,手术后恢复到0.1的视力。“事后,老人一直对我说谢谢,这让我更加坚信,选择做医生没有错,做个好医生更没错。第一次出诊增强了自己做一个眼科医师的信心。”

从西北到沿海

“患者需求促使我不断学习和研究”

2003年,因为一个偶然的机会,王育文来到宁波市第六医院。面对更加优越的医疗条件,王育文心想来到了新的环境更加要不断提升自己,一定要成为一名更加优秀的眼科医生。

可是,面对完全听不懂的宁波话以及很多文化差异,让原本信心满满的王育文产生了巨大的落差。“如果听不懂患者的表述,就不能准确诊断,更有可能延误患者的病情。”

工作半年后,王育文又回到了西安。“回去后,内心彷徨,人生之路怎样走?工作规划怎么做?最终他想明白了,人要不断超越自我,要勇敢面对挑战,不要害怕困难,全当自己去了国外,再大的落差也不会大过出国吧,”

2004年7月,王育文瞒着自己的爸妈,独身一人来到宁波,开始了自己眼科生涯的另一段旅程。当时,市第六医院处于高速发展的阶段,眼科也正不断成长起来,新的病例及疑难杂症层出不穷。

“当时,工作节奏非常快,科室也刚刚建立不久,我几乎没有休息过,从周一到周末我除了门诊,还有手术,急诊会诊等等。也正是那段时间,我的业务能力得到了大幅度提升。”王育文告诉记者,接触的病人多了,但病人与他仍有距离感疏离感,他意识到必须听得懂并且能说宁波话,才能更好的接近患者内心,并且真正能了解患者的就医需求。

也就是从那时起,只要空闲,他就让宁波本地医生教他宁波话,工作中在与病人的交流沟通中,悄悄模仿他们的发音以及与普通话发音不同的地方,慢慢地他可以与病人用宁波话交流了,病人也越来越信任他了。

会听、会说宁波话,让王育文在坐诊及手术中得心应手起来。他感觉到,随着人民生活水平提供,老百姓对眼睛视功能的要求逐渐高了起来,眼视光专业成为眼科发展的新的要求和终极目标 ,王育文在忙碌的工作中把自己过去在西安已经在读的眼视光的在职研究生课程又捡了起来,并钻研进去。“患者需求促使我不断学习和研究,我也找到了自己更加感兴趣的领域——高度近视。”

2009年起,亚专科的概念开始在眼科中形成。由于高度近视呈现低龄化、高度化的趋势,且高度近视视网膜病变已成为我国不可逆性致盲眼病的主要原因之一,王育文与上海五官科医院、温州眼视光医院就高度近视进行了多次深入交流与技术学习,并将高度近视亚专科后巩膜加固手术引入宁波,并挽救了许多濒临失明的眼睛,并带出了一个团队,成立了宁波市眼科医院第十二个新兴学科——高度近视专科。

团队里的中低年资医师也已经可以顺利开展这一手术,“我想通过自己的努力,让高度近视眼底病患者不必再费时费力去往上海、杭州等地就医,在宁波就有好的医疗服务。”王育文说。

王育文1992年和2005年曾两次参加奥比斯国际眼科飞机医院中国巡回,第一次是见识并学习到国际先进的眼科理念和技术,第二次是与国际一流专家共同进行手术,从一个莘莘学子成长为一个专科医生,其中感触良多。

如今他是宁波市眼科医院,主任医师,宁波大学医学院硕士研究生导师,宁波卫生职业技术学院兼职教授,浙江省智能眼科专委会常务委员,浙江省激光医学专委会委员,浙江省儿童眼保健专委会委员,宁波市中西医结合专委会副主任委员。宁波市近视防控专家指导委员会秘书长。临床工作三十余年,发表sci等各级论文20余篇,承担省部级、省卫生厅及市科技局课题多项,并且牵头与美国加州大学Shiely眼科中心合作开展科研工作,成果丰硕。

初心未改

“以心换心,让患者更有幸福感”

经过三十多年的努力,王育文对疑难复杂白内障、斜视近视弱视、高度近视眼底病、视疲劳等眼科疾病的治疗有着丰富的临床经验,收获了众多患者的好评。

记者在网络上看见,一名间歇性斜视患儿的母亲,在网上称赞了王育文。原来,孩子三周岁半左右,其母亲发现孩子的双眼有时看东西会向外斜。随着年龄的增长,孩子双眼偏斜的角度越来越大。

就当家长决定在学龄前治好孩子的眼睛时,不少医生都建议动手术。小小年纪就要动手术,万一出现了失误,孩子的一生就毁了。孩子的母亲在朋友的介绍下找到王育文。接诊时,王育文仔细询问了孩子出生时的情况,耐心地听家长讲述后,安排孩子做了检查。

经检查,确诊孩子斜视度数为40°。在手术前,王育文对手术的相关问题一一解答,更安慰家长不要紧张,孩子患的是最普的斜视症。手术很顺利,术后恢复也很好,那块压在孩子家长心中的大石头终于落了地。

像这样的赞扬贴还有很多。多年来,王育文还投入到公益活动和技术研发中。2018年,王育文带领宁波市眼科医院复明小分队前往新疆进行“光明行”活动,为新疆奎屯农垦职工中的多名白内障患者和当地的一些贫困患者实施白内障手术。随后,他又带队来到库车县人民医院,为当地少数民族患者做手术,让一大批白内障患者重见光明。

2019年,阿托品眼药是儿童近视控制常用眼药,但由于浓度较高,通常的滴眼用量常常导致瞳孔散大、怕光,并且对于低龄儿童存在一定的风险。为降低儿童用阿托品眼药所引起的副作用,王育文带领的高度近视专科团队的医师们经过两年的努力,发明出一种“自动眼药滴水器”专利技术。使阿托品用药量大大减少,同时可以减轻可能出现的干眼畏光等症状,尤其是幼儿扩瞳验光时,可以避免过多药量引起的脸红、口干、心率加快等并发风险。

……

从事眼科临床工作多年,王育文始终秉承“以心换心”的初心,“只有更多为患者考虑,才能将本职工作做到极致。只有以心换心,才能让患者感到温暖。未来,我还将医者仁心融入到每次坐诊、手术中,让患者有更好的就医体验,让医患关系更加和谐。”